Q1:レトルト食品の「レトルト」とは?

Q2:レトルト食品を製造するときには「中心温度120度以上で4分加熱する」と決められている理由は?

Q3:1才未満の乳児がハチミツを食べてはいけない理由は?

物語

「レトルト食品」とは

「レトルト食品」というと、アルミのパウチや、成形された容器(トレーなど)に入ったものが一般的です。

「レトルト」という言葉は、元々は「蒸留釜」を意味する言葉でしたが、転じて、現在では「レトルト食品を作るときの高圧釜」のことを指すようになりました。

ちなみに「パウチ(pouch)」は「小袋」のこと。カンガルーのお腹の袋やリスの頬袋も、英語では同じ「pouch」です。日本語では「ポーチ」「ウエストポーチ」などと呼びますが、英語の発音では「パウチ」に近いです。

私たちが日頃「レトルトカレー」と呼んでいるものは、ほとんどがレトルトパウチ食品。高圧釜で加熱殺菌処理された小袋入りの食品、ということになります。

食中毒との戦い

19世紀のヨーロッパでは、保存食としてつくられた腸詰め、ソーセージを食べた人々が食中毒を起こすことがありました。ラテン語で腸詰めのことを「botulus」ということから、この原因とされた菌に「ボツリヌス菌」という名前が付けられました。

ボツリヌス菌の恐ろしさは、その毒素の強さにあります。ボツリヌス毒素は自然界に存在する毒素の中で最強クラスです。ごく微量でも神経を麻痺させる作用があり、最悪の場合、呼吸筋が麻痺して死に至ります。

伝統的なソーセージやハムの製造では、岩塩が使われてきました。岩塩には天然の硝酸塩が含まれており、それが肉の中で亜硝酸塩に変わり、結果的にボツリヌス菌の増殖を防いでいたのです。

ちなみに、現代では、ソーセージやハムには発色剤として「亜硝酸塩」が添加されていることがあります。じつは、亜硝酸塩を添加するおもな目的は発色ではなく、ボツリヌス菌の増殖を抑制することだとされています。

一部には「添加物=悪」というイメージを強調する向きもありますが、一般的な食肉加工食品の亜硝酸塩は、内閣府の食品安全委員会が無害だと定めた量のさらに100分の一程度が使用されているようです。

1才未満の乳児がはちみつを食べてはいけない理由

ボツリヌス菌は土壌中に広く存在します。はちみつには、花粉に吸着したボツリヌス菌が含まれていることがあります。

大人の腸内環境では問題ありませんが、腸内細菌叢が未発達な1歳未満の赤ちゃんの腸内では、ボツリヌス菌が毒素を産生し「乳児ボツリヌス症」を引き起こす可能性があります。これが、赤ちゃんにはちみつやはちみつが含まれる食べ物を与えてはいけない理由です。

120度以上で4分間加熱

保存食の歴史は、食中毒菌との戦いの歴史でもあるのです。

食品衛生法では、レトルト食品を製造するときには「中心温度120度以上で4分加熱する」と決められていますが、これはボツリヌス菌(の芽胞)を完全に死滅させるためです。100度の煮沸では死滅しないボツリヌス菌も、高圧釜を使って120度以上に加熱することで完全に殺菌できます。

この基準をクリアしているからこそ、レトルト食品は常温で長期保存でき、開封前であれば完全に安全とされています。そして、食品衛生法では、レトルト食品には保存料や殺菌料の使用は認められていません。

レトルト食品の歴史

多くの技術同様に、レトルト食品の始まりは軍事目的でした。

当初、レトルト缶詰が軍事用として開発されました。戦場で兵士たちに安全で栄養のある食事を提供するために、高温高圧での殺菌技術が研究されたのです。その後、この技術は宇宙食にも採用され、さらなる発展を遂げました。

一般販売用のレトルトカレーは、1968年に大塚食品が発売した「ボンカレー」が最初です。

日本でレトルトカレーがこれほどまでに発達し普及した背景には、日本における冷凍冷蔵庫の普及の遅れにあったとされます。

レトルト食品が開発され始めたころ、冷凍冷蔵庫が普及していた欧米では、すでに冷凍食品が盛んに販売されつつありました。日本の家庭では冷蔵庫の普及率がまだ低く、常温で保存できるレトルト食品が好まれました。

アルミパウチと電子レンジ

レトルトパウチの多くは、アルミニウムを含んだフィルムで作られています。アルミは光や酸素を完全に遮断するためです。

しかし、アルミに電子レンジのマイクロ波が当たるとに火花が発生し、電子レンジの故障や火災につながります。

最近では、電子レンジで加熱できるレトルト食品も増えていますが、それらはアルミを使わない種類のパウチによって実現しています。ただし、アルミパウチに比べると光や酸素の遮断性能が劣るため、保存期間が短めに設定されていることが多いです。

レトルトカレーの個性と価格差

100円程度から1000円を超えるものまで、レトルトカレー価格は様々です。

販売価格を抑えた安価なレトルトカレーは、植物油脂や小麦粉、添加物(加工デンプンなどの増粘剤)の割合を増やすことで、とろみやコクを演出し、食べたときの満足感を実現しています。

一方、肉や野菜などの具材など、価格の高い原材料を使うと、風味はより豊かに、個性も表現しやすくなりますが、販売価格は上がることになります。

食品のパッケージには原材料名が記載されていますが、これらは原材料に占める重量の大きな順に記載されています。また、添加物は「/(スラッシュ)」以降に書かれていますが、これも重量の大きい順に並んでいます。

また、栄養成分表示のうち「たんぱく質」の量を見ると、およその肉の量が計算できます。

このように食品の原材料名や栄養成分表示を見てみると、作り手の工夫や考え方、そして価格差の理由など、さまざまなことが読み解けます。

温めずに食べられます

レトルト食品は、温めずにそのまま食べることができます。もちろん、温めて食べることを前提としていますので、おいしさは劣りますが、災害時などの非常食としても活用されています。

ただし、たとえ災害時に食べるにしても、冷たいカレーは油脂が固まってしまい、おいしくないと感じるのは、なんとかしたいところです。

油脂には、常温で固体のものと、液体のものがあります。常温で液体になる油脂を多く使ったレトルトカレーは、もちろん個人差はありますが、比較的おいしく食べることができるでしょう。

たとえば、常温で固体になる脂を多く含む牛肉より、常温で液体になる脂が多い豚肉の方が冷えても柔らかく、比較的おいしく感じられるはずです。

融点が低いオレイン酸

豚肉の舌触りを決めるのは、脂肪の融点です。融点とは、脂肪が固まらずに溶け出す温度のこと。融点が低いほど、より液体に近くなめらかな舌触りになります。

豚肉に豊富に含まれるオレイン酸は、融点が約13度とされています。これは室温よりも低い温度です。つまり、常温で液体となるのです。

オレイン酸を加熱すると「ラクトン」と呼ばれる香気成分が生まれます。これは天然の香料のようなもので、優しく甘い風味をもたらします。しかも、オレイン酸は加熱しても酸化しにくいため、せっかくの風味が損なわれにくいという特徴があります。

つまり、豚肉を食べると、天然の甘い香料を含んだ脂が口の中に広がるのです。これが豚肉の美味しさの正体の一つです。

大分県の銘柄豚「米の恵み」

全国には数百はあるとされる銘柄豚が存在します。それぞれが、品種、肥育方法、飼料、オレイン酸含有量など、独自の認定基準を設けています。

飼料に米を混ぜることで、豚肉のオレイン酸含有率が高まることが分かっていますが、大分県が認定する「米の恵み」も、それらの銘柄豚の一つです。

認定基準は、大分県産の豚肉で、肥育後期となる約60日間は、飼料に含まれる米の割合が10%以上という特別な飼料を与えて育てられた豚であること。さらに豚肉のオレイン酸含有率が一定以上であること。

逆に、上記の条件さえ満たせば、品種や飼育方法は問われないため、同じ「米の恵み」でも、その味や肉質は生産者によって違います。

この、大分県の銘柄豚「米の恵み」を使ったのが、今回お届けしたレトルトカレー「まるかつのカレー 米の恵みバージョン」です。

大分県の真玉海岸の夕日

業績不振だったとんかつ店の逆転物語

「いつになったらお客さんがたくさん来てくれるんやろ!?」

2017年も終わろうとしているころ、奈良市で開店して3年が過ぎたとんかつ店「まるかつ」のオーナーであり、店長の金子友則さんは、経営不振に陥り、頭を抱えていました。

そんなまるかつは、全国からお客様が集まる人気店となり、コロナ禍も乗り越え、今ではJR大阪駅店などを含む、奈良、大阪で5店舗(2025年10月時点)を展開するほどに成長しました。

「人を雇う資金もないので睡眠時間2~3時間の日が半年続いた」「資金不足からの借金がどんどん膨らみ、4回ほどつぶれかけた」金子店長がこういうほどのどん底からの逆転物語がありました。

きっかけは1枚のチラシ

業績不振を打破するために、味に自信があったコロッケのインターネット販売に活路を見いだそうとした金子店長は、知り合いに紹介された通販の達人と呼ばれる人に会いにいきました。

金子店長は、その人のこんなショックを受けます。

「半径100mのお客さんに喜んでもらえていないのに、どうして全国のお客さんに売れると思うんですか?通販はそんなに甘くないですよ。まずは今来てくれているお客さんや近所の人に喜んでもらえるお店づくりをするべきですよ」

日頃から自ら笑顔で接客し、お店作りを頑張っているつもりだった金子店長。もしかしたら忘れていたかもしれに初心を思い出して、その気持ちを伝えようと、ご近所の人に向けた、まるで手紙のようなチラシを新聞やポスティングで配り始めました。

とんかつ店なのに、とんかつの写真すら載っていない、本当に文字だらけのチラシでした。

なんとか捻出した資金を使って配ったチラシ。不安だらけでしたが、そのチラシが小さな奇跡を起こしました。

配布された日から、そのチラシを握りしめて、お客さんが次々にまるかつに来店しました。

お客さんは日に日に増えていき、中には「知り合いに配るから」と、チラシを欲しがる人も。後に、このまるかつの逆転劇がNHKの『逆転人生』という番組でも取り上げられたときにも詳しく紹介された、この1枚のチラシから、まるかつの大逆転が始まります。

何度も話題になった無料食堂とTwitter(X)

ようやくお店を続けられるかもしれないという希望を持ち始めた金子店長は、さまざまな企画を考えて、感謝の気持ちを表現しようとします。

そのころ、相次いで話題になっていた子供の虐待問題など、食べられない子供や大人もいる、ということに心を痛めていたことから、何か少しでも役立てないか、と、無条件で食事を提供する取り組みを始めました。

現在(2025年11月)、すでに1,200名以上に利用された「無料食堂」という取り組みです。

始める前は不安が勝っていたそうです。しかし、自分自身が苦しい経営のどん底にいたにも関わらず、お金がないという人に弁当を提供して喜ばれた経験などもあり、やってだめならやめればいい、と金子店長は覚悟を決めました。

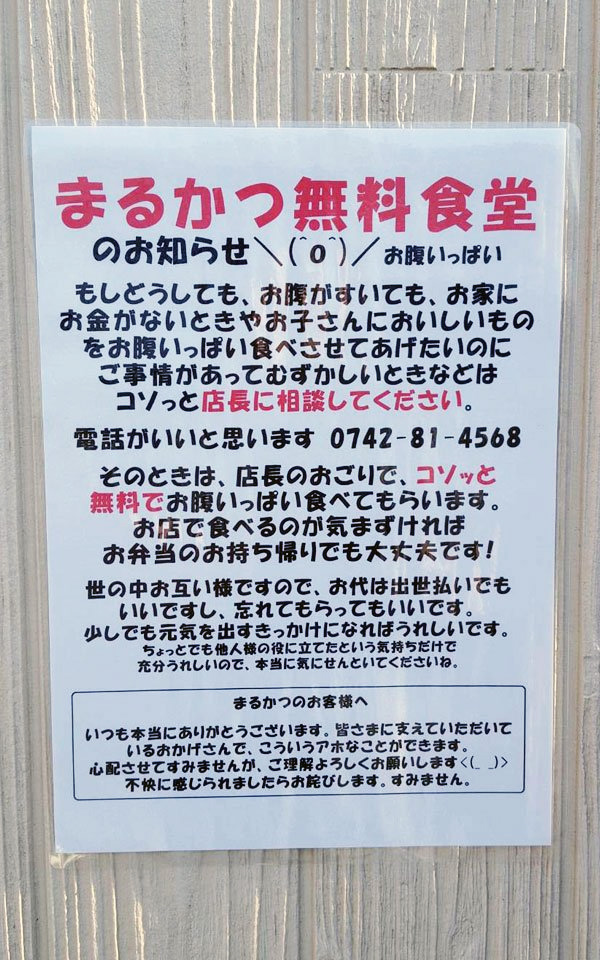

そして、写真のような貼り紙をお店の周囲2カ所に貼り、その写真を、3ヶ月ほど前から始めていたTwitter(X)で発信しました。

そこでまた、予想していなかった小さな奇跡が起きました。

そのポストが大勢の人々に届き「まるかつでお金を払って食事をすることで応援したい」という人が全国から来店するようになったのです。

言いたくないだろうからと事情も聞かずに無条件で利用してもらっているという無料食堂ですが、利用されるほとんどが事情を話され、感謝して利用されるそうです。

それでも、案の定、悪質な利用者が相次いだ時期もありました。

お金がないからと言って弁当を10個無料で持ち帰った直後に、わざわざ「今日無料食堂でミックス弁当を10個頼みましたが、まずかったので食べずに全部捨てました」とお店にメールを送ってきた人もいたそうです。

金子店長によると「人に言いたくないような」さまざまな苦労や悔しさもある無料食堂ですが、それでも「本当に喜んでくださる笑顔には変えられない」「たった1食でも、困った人々のよりどころになって、元気になるきっかけにしてほしい」と、今も続けています。「いつ、逆の立場になるかもしれない。お互い様です」とも。

何より、大勢の人々から寄せられる有形無形の応援の声が無料食堂を支えています。

無料食堂に限らず、お客様に知ってもらうためにつぶやいた、さまざまなポストや企画が話題となり、今や、まるかつのXのフォロワー数は6万名を超えます。

「味で喜んで欲しい」が本音

まるかつの人気は話題性によるもの思われる向きもあるかもしれませんが、やはり、味が伴わないと飲食店の人気は長続きしません。どこのとんかつ店も同じ、ではないのです。

「話題にしていただけるのは本当にありがたいが、できれば味でも喜んでいただきたい」というのが金子店長の本音です。

そんな金子店長から「まるかつのレトルトカレーを作ってほしい」と依頼されたのが、発見物語を運営する坂内社長です。

そのときのリクエストが「原価はさておき、味と食べ応え優先でお願いします」でした。

そこで、高級ホテルをはじめ、全国からレトルト食品の製造委託を多数引き受けている食品会社、株式会社キャニオンスパイス(大阪府)に試作、製造を依頼しました。

そして、誕生したのが「まるかつのカレー」でした。

飲食店にとってのレトルトカレー

飲食店は、構造上、利益が出しにくい産業です。昔から、従業員はほとんど家族のみで、長時間労働が当たり前、自宅の軒先や一階を使って食事を提供するスタイルから発展してきた背景もあります。人件費、家賃という、食材費以外の二大コストがほとんどかからないことが前提の業態でした。

そのため、メニューの料金相場がかなり低く設定されています。昨今、食材費、光熱費、人件費、家賃などが上がっているからといって料金を上げると、ほとんどのお店で、とたんにお客さんが減ります。

そんな飲食店にとって、レジに置いておくだけで、お客さんに買ってもらえるレトルトカレーの利益はわずかであっても、けっして馬鹿にできるものではありません。

ちなみにキャニオンスパイスでは、一度に1,000個程度からオリジナルのレトルトカレーが作れます。金子店長は「あまり買っていただけなかったらどうしよう」と不安を感じていたそうですが、今では、何度もリピート製造するほど、人気商品に育ちました。

大分県の銘柄豚「米の恵み」との出会い

まるかつでは、過去に3回「大分フェア」を開催しています。大分県産の食材を仕入れて、調理して提供する、お客さんに人気のイベントです。

そのイベントで、とんかつとして提供されたのが大分県の銘柄豚「米の恵み」です。オレイン酸が多く、風味豊かな豚肉だけあってお客さんからの評判もよく、せっかくならと、この豚肉の甘さを生かしたレトルトカレー「まるかつのカレー 大分『米の恵み』バージョン」が誕生しました。

「食べる」ということ

現代は「生産する」と「食べる」の距離がずいぶん遠くなりました。「食べる」ということは、多くの人々の工夫や労力を経て実現されることです。また、動物たちの命をいただくことでもあります。

「食べたいのに食べられない」ということもあります。

今さらながらではありますが、一言で「ありがたい」「ごちそうさま」という言葉だけでは表しきれない、さまざまな物語が、このレトルトカレーにもありました。

まるかつからのメッセージ

まるかつでは、地元奈良の食材だけではなく、全国各地の食材を仕入れさせてもらっています。

大分県は、干し椎茸や白ねぎ、かぼす、関あじ、関さばなど、食材の宝庫です。そんな大分の豚肉が美味しくないわけがありません。

「まるかつのカレー」には、たくさんの豚のひき肉を入れてもらっています。その甘さもおかげさまでお客様に好評なのですが、今回の「米の恵みバージョン」は、さらに、甘さが強く、カレーのスパイスと相性もよくて深く立体的な味に仕上がりました。楽しんでいただけましたらうれしいです。

まるかつは、皆様のおかげさまでお店を続けさせてもらえています。これからも感謝を忘れず、お店を続けていきたいです。

ぜひ、奈良や大阪にお越しの際は、まるかつにもご来店ください。お待ちしています!

お召し上がり方

袋のまま熱湯に入れ、5~7分間温めてお召し上がりください。

電子レンジの場合、必ず深めのレンジ対応の耐熱容器に移し替えてラップをかけ、(500Wの場合)約2分間温めてお召し上がりください。(加熱時間は、機種・ワット数により異なりますので加減してください。)

開封時、熱くなった具やソースがはねることがございますので、やけどに十分ご注意ください。

開封後は一気に使い切ってください。

基本情報

名称:カレー

価格:550円(税込)

原材料名:豚肉(大分県産)、ソテーオニオン、小麦粉、食用油脂(牛脂)、はちみつ、リンゴピューレ、チャツネ、チキンエキス、カレー粉、バナナピューレ、トマトピューレ、おろしにんにく、おろししょうが、食塩、ビーフエキス/カラメル色素、(一部に、小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ばななを含む)

殺菌方法:気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌

内容量:200g(1人前)

保存方法:直射日光、高温多湿を避けて常温で保存

販売者:まるかつ本店 奈良県奈良市神殿超667-1

製造所:株式会社キャニオンスパイス 大阪府泉南市りんくう南浜2-17

※本品製造工業では、乳成分・卵・えび・かに・落花生・くるみを含む製品を製造しております

栄養成分表示(200gあたり):

熱量:355kcal

たんぱく質:13.5g

脂質:19.8g

炭水化物:30.6g

食塩相当量:3.2g

A1.元々は「蒸留釜」、今では「レトルト食品を製造するときの高圧釜」のこと。

A2.ボツリヌス菌(の芽胞)を完全に死滅させられる温度と時間であるため。

A3.ハチミツにボツリヌス菌が含まれている可能性があるから。

「まるかつのカレー 大分豚肉米の恵みバージョン」についてのお便りやご質問

「まるかつのカレー 大分豚肉米の恵みバージョン」のご感想やご質問、おすすめのお召し上がり方などをお送りください。

※発見物語のWEBサイトやメールマガジン、弊社発行物などでご紹介させていただくことがあります。ペンネームをご希望の方はペンネームをお書きください。

※その他、弊社へのご質問や発送状況のお問い合わせなどは「お問い合わせ」からお願いいたします。